Dans un contexte où les data centers figurent parmi les plus grands consommateurs d’énergie au monde, il ne suffit plus de simplement réduire la consommation pour prétendre à une démarche durable. La transition vers des data centers écoresponsables exige une refonte complète des infrastructures, intégrant des technologies innovantes, une gestion énergétique optimisée, et une intégration poussée des énergies renouvelables. Le secteur de l’IT joue un rôle central dans la transition écologique des entreprises. Avec la croissance exponentielle des infrastructures numériques, il devient impératif d’adopter des solutions technologiques durables pour réduire l’empreinte carbone, optimiser les performances et assurer la pérennité des infrastructures informatiques.

En 2025, les entreprises doivent intégrer des stratégies écoresponsables en optimisant les centres de données, l’éco-conception des logiciels, la gestion des équipements IT et la cybersécurité. Cet article propose une analyse détaillée des approches et des bonnes pratiques pour une transition efficace vers une informatique durable.

1. Optimisation des centres de données : une réduction nécessaire de la consommation énergétique

Pourquoi une simple réduction de la consommation ne suffit plus ?

Jusqu’à récemment, les efforts des opérateurs de centres de données se concentraient principalement sur l’efficience énergétique, notamment via l’amélioration du PUE (Power Usage Effectiveness). Si ces démarches ont permis de limiter le gaspillage énergétique, elles ne suffisent plus face aux défis environnementaux actuels. La croissance exponentielle des besoins numériques, alimentée par le cloud computing, l’intelligence artificielle, l’IoT ou encore la 5G, impose une approche plus globale et systémique.

Les data centers consomment une quantité colossale d’énergie en raison de :

- L’alimentation continue des serveurs qui fonctionnent 24/7.

- Le refroidissement des infrastructures, indispensable pour éviter la surchauffe des équipements.

- L’augmentation des besoins de stockage et de calcul, avec l’essor du cloud et de l’IA.

Le défi pour les entreprises est donc d’optimiser ces infrastructures en réduisant leur impact environnemental sans compromettre la performance

L’alimentation en énergies renouvelables

Plutôt que de simplement chercher à réduire leur consommation énergétique, les centres de données doivent être pensés dès leur origine pour être durables. Cela implique une intégration native des énergies renouvelables, une optimisation des infrastructures et une gestion intelligente des ressources.

🌱 L’essor des énergies renouvelables dans les infrastructures IT

En France, de plus en plus de data centers adoptent des sources d’énergie renouvelable afin de minimiser leur impact environnemental. Cette transition énergétique permet d’associer haute performance et responsabilité environnementale tout en répondant aux défis croissants de la consommation énergétique du numérique.

⚡ Les data centers solaires et éoliens : une réalité en plein essor

L’intégration des énergies renouvelables dans les centres de données s’accélère. En2024, Equinix a signé un contrat majeur avec Wpd, finançant la création de sept nouveaux parcs éoliens en France.

Cet accord à long terme permettra de produire plus de 300 GWh d’énergie verte par an, contribuant activement à la décarbonation du réseau et à l’alimentation de ses infrastructures IT.

💡 Webaxys : un modèle de data center écoresponsable

Parmi les acteurs français engagés dans la transition numérique durable, Webaxys, basé en Normandie, se distingue par son engagement en faveur d’un numérique plus vert. L’entreprise participe activement à DATAZERO 2, un consortium européen dédié à l’optimisation des centres de données alimentés par des énergies renouvelables, illustrant ainsi un modèle de gestion IT écoresponsable et innovant.

Stockage énergétique avancé : garantir une alimentation continue

Avec la montée en puissance des énergies renouvelables, les infrastructures IT doivent assurer une alimentation stable et continue, même en cas de fluctuations de production. Les systèmes de stockage avancés jouent un rôle clé en permettant d’optimiser la gestion énergétique des data centers.

🇫🇷 Saft, leader français du stockage énergétique, propose des batteries lithium-ion haute capacité spécifiquement conçues pour les centres de données. Ces solutions innovantes réduisent la dépendance au réseau électrique traditionnel, garantissant une stabilité énergétique renforcée et une réduction de l’empreinte carbone.

L’hydrogène vert : une alternative énergétique prometteuse

L’hydrogène vert émerge comme une solution d’avenir pour garantir une énergie propre et durable dans les infrastructures IT. Plusieurs centres de données français explorent l’intégration de piles à hydrogène afin d’optimiser leur autonomie énergétique et de réduire leur dépendance aux énergies fossiles.

⚡ EcoBioH2 : un data center urbain révolutionnaire

📍 Situé à Avignon, EcoBioH2 est le premier centre de données urbain en France fonctionnant exclusivement à l’hydrogène vert. Son infrastructure combine une pile à combustible et des batteries recyclables pour stocker l’énergie proprement, offrant ainsi un modèle innovant et zéro carbone pour l’industrie des data centers.

🔬 EDF et HDF Energy : des acteurs engagés pour l’autonomie énergétique

Les groupes EDF et HDF Energy travaillent sur le développement de solutions d’alimentation à l’hydrogène, visant à renforcer l’autonomie énergétique des centres de données. Ces initiatives permettent d’intégrer une production d’énergie propre et locale, tout en réduisant l’impact environnemental du secteur numérique.

💡 L’innovation dans le stockage énergétique et l’intégration de l’hydrogène vert marquent une avancée majeure vers des infrastructures IT plus résilientes et durables.

Systèmes de refroidissement intelligents

Les infrastructures informatiques, pour maintenir des performances optimales, s’appuient sur des systèmes de refroidissement sophistiqués afin de prévenir tout risque de surchauffe des serveurs.

Ces dispositifs, bien qu’indispensables, constituent une part significative de la consommation énergétique globale des data centers.

Cela en fait un facteur clé à considérer pour toute organisation cherchant à réduire son empreinte carbone et à adopter des pratiques plus durables.

Le free cooling

Le free cooling : ou refroidissement par air libre, consiste à utiliser l’air extérieur pour refroidir les serveurs lorsque la température ambiante est suffisamment basse. Il existe deux variantes principales :

- Free Cooling Direct : L’air extérieur est directement filtré et insufflé dans le centre de données.

- Free Cooling Indirect : L’air extérieur refroidit un fluide caloporteur via un échangeur thermique, évitant ainsi que l’air extérieur n’entre en contact avec les équipements informatiques.

Avantages :

✅ Économie d’énergie significative en période froide.

✅ Réduction de l’empreinte carbone en limitant l’usage des climatiseurs.

✅ Simplicité de mise en place et faible maintenance.

Inconvénients :

❌ Dépendance aux conditions climatiques : Efficace uniquement dans les régions où l’air extérieur est régulièrement frais.

❌ Contrôle de l’humidité nécessaire pour éviter des problèmes de condensation ou d’air trop sec.

Data center SAP France, situé à Levallois-Perret, utilise une combinaison de solutions de refroidissement, notamment des unités InRow Cooling de nouvelle génération avec confinement d’allée chaude et le système « Air Flow Controler ». Cette approche permet une gestion intelligente du refroidissement, réduisant ainsi l’impact énergétique et l’empreinte carbone du centre.

Le refroidissement par immersion des serveurs

Le refroidissement par immersion consiste à plonger directement les serveurs dans un liquide diélectrique non conducteur qui absorbe et dissipe la chaleur plus efficacement que l’air. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur la ventilation ou le refroidissement liquide par contact, cette technologie maximise l’échange thermique en immergeant totalement les composants électroniques dans un fluide conçu pour conduire la chaleur sans endommager les circuits.

Avantages :

✅ Efficacité thermique supérieure : Le liquide absorbe la chaleur plus rapidement que l’air ou l’eau, permettant une dissipation optimale.

✅ Réduction des coûts énergétiques : Élimine le besoin de ventilateurs et réduit la consommation d’énergie liée au refroidissement.

✅ Diminution de l’empreinte carbone : Moins de besoins en climatisation et en infrastructures énergivores.

✅ Moins de maintenance : Pas de circulation d’air, donc moins d’accumulation de poussière et de risques de défaillances matérielles.

Inconvénients :

❌ Coût initial élevé : La mise en place de cette technologie demande un investissement en équipements et en fluides spécifiques.

❌ Compatibilité matérielle : Tous les composants ne sont pas nécessairement adaptés à une immersion prolongée.

❌ Entretien spécialisé : Nécessite une expertise technique pour la manipulation et le recyclage des fluides utilisés.

Situé en Île-de-France, Itrium utilise une technologie de refroidissement par immersion des serveurs, où les équipements informatiques sont plongés dans un fluide diélectrique pour maximiser l’efficacité énergétique et réduire drastiquement la consommation d’énergie. Ce procédé permet d’optimiser le refroidissement tout en limitant l’empreinte carbone du centre.

La valorisation de la chaleur fatale

La valorisation de la chaleur fatale repose sur la récupération de la chaleur produite par les serveurs pour la réutiliser dans d’autres infrastructures. Plutôt que de dissiper cette chaleur dans l’air ambiant, les data centers l’exploitent pour chauffer des bâtiments, des réseaux urbains de chaleur ou des installations industrielles.

Avantages :

✅ Optimisation énergétique : Réduit le gaspillage thermique en transformant une contrainte en ressource utile.

✅ Réduction de l’empreinte carbone : Diminue la consommation d’énergie externe pour le chauffage des infrastructures.

✅ Valorisation économique : Possibilité pour les data centers de revendre la chaleur récupérée aux collectivités ou industries.

✅ Amélioration du rendement énergétique global : Complète d’autres solutions écologiques comme le free cooling ou le refroidissement adiabatique.

Inconvénients :

❌ Infrastructure nécessaire : Exige un réseau de chauffage urbain ou industriel capable d’absorber la chaleur produite.

❌ Investissement initial important : Nécessite des équipements spécifiques pour le transfert et la distribution de chaleur.

❌ Efficacité variable selon l’emplacement : Fonctionne mieux dans les zones urbaines denses où les besoins en chauffage sont élevés.

Certains centres de données optimisent leur empreinte énergétique en récupérant la chaleur générée par leurs serveurs pour alimenter des infrastructures locales. Cette chaleur fatale est ainsi réutilisée pour chauffer des bâtiments publics, des logements ou même une piscine olympique, illustrant une approche durable et circulaire de la gestion énergétique.

Qu’est-ce que le refroidissement adiabatique ?

Le refroidissement adiabatique repose sur le phénomène d’évaporation de l’eau pour refroidir l’air entrant dans les salles serveurs. L’air chaud extérieur traverse un média humide (comme un échangeur humide ou un système de pulvérisation d’eau), ce qui diminue sa température avant d’être utilisé pour refroidir les équipements.

Avantages :

✅ Moins de dépendance aux températures extérieures que le free cooling.

✅ Économie d’énergie par rapport aux systèmes de climatisation classiques.

✅ Efficacité accrue dans les climats secs et chauds, où l’évaporation de l’eau est plus efficace.

Inconvénients :

❌ Consommation d’eau élevée, ce qui peut être problématique dans certaines régions.

❌ Entretien plus complexe, avec un risque de prolifération bactérienne si l’eau n’est pas correctement gérée.

❌ Ne fonctionne pas bien dans les environnements déjà humides, où l’évaporation est limitée.

Thésée Data Center : Ce centre de données de nouvelle génération a adopté les refroidissements free cooling et adiabatique, exploitant l’évaporation de l’eau pour abaisser la température de l’air utilisé dans le refroidissement des infrastructures.

2. Éco-conception logicielle : optimiser le code pour minimiser l’impact écologique

Pourquoi repenser la conception des logiciels ?

À l’ère du numérique, l’optimisation logicielle est un levier clé pour réduire l’empreinte énergétique des infrastructures IT. Un logiciel inefficace entraîne une surconsommation des serveurs et accélère leur obsolescence. Une conception plus sobre et intelligente permet d’allier performance et responsabilité environnementale.

a. Alléger le code pour réduire l’impact

- Supprimer les opérations inutiles : Un code simplifié et des algorithmes optimisés diminuent la charge des serveurs et réduisent leur consommation d’énergie.

- Structurer efficacement les données : Une meilleure gestion des formats et des stockages évite les traitements excessifs et optimise les ressources.

b. Privilégier une architecture modulaire

- Supprimer les opérations inutiles : Un code simplifié et des algorithmes optimisés diminuent la charge des serveurs et réduisent leur consommation d’énergie.

- Structurer efficacement les données : Une meilleure gestion des formats et des stockages évite les traitements excessifs et optimise les ressources.

c. Simplifier les interfaces pour plus d’efficience

- Limiter les effets graphiques lourds : Réduire les animations et scripts complexes allège la charge des processeurs.

- Opter pour un design épuré : Une interface minimaliste accélère les traitements et améliore l’expérience utilisateur tout en diminuant l’impact énergétique.

d. L’intelligence artificielle comme moteur d’optimisation

- Anticiper et ajuster la consommation : L’IA identifie et élimine les tâches énergivores pour optimiser l’usage des infrastructures.

- Automatiser intelligemment : Une gestion dynamique des ressources prolonge la durée de vie des équipements et réduit la consommation superflue.

Un logiciel éco-conçu améliore la performance tout en réduisant l’empreinte carbone du numérique. Adopter une approche sobre et efficace est un enjeu majeur pour un avenir plus durable.

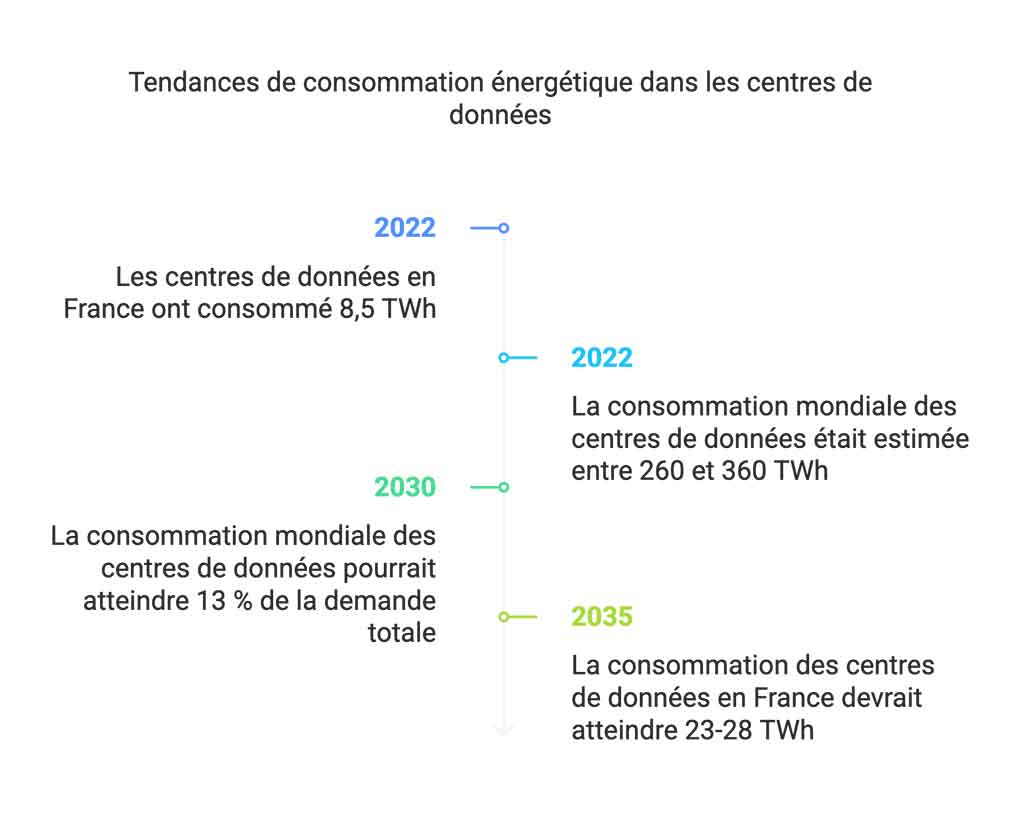

3. L’essor des centres de données : état des lieux et perspectives

Le secteur des centres de données en France connaît une expansion rapide, portée par la transformation numérique et la demande croissante en hébergement sécurisé. Ces infrastructures jouent un rôle clé dans l’économie numérique et nécessitent une évolution vers des modèles plus durables.

État des lieux et projections

2022 : Environ 250 centres de données en France.

Mars 2023 : 315, plaçant la France au 6ᵉ rang mondial.

2030 : Au moins 350 centres de données, renforçant la capacité d’hébergement du pays.

Croissance prévue : D’ici à 2030, le marché mondial des centres de données pourrait connaître un doublement de sa taille actuelle. Cette progression serait portée par une demande accrue de capacités de traitement avancées, l’essor des applications numériques et la généralisation de nouvelles générations d’infrastructures connectées, répondant ainsi aux attentes des entreprises et des particuliers en matière de solutions toujours plus performantes et omniprésentes.

Cette évolution soulève un enjeu critique de durabilité : la consommation énergétique des data centers représente 2 à 3 % de la demande mondiale en électricité, et pourrait atteindre 4 % d’ici 2030. La transition vers des infrastructures plus écoresponsables est donc incontournable.

Un engagement vers une transition durable

Face à leur empreinte énergétique croissante, les acteurs du secteur adoptent des stratégies Green IT et renforcent leurs engagements RSE :

- Des infrastructures plus vertes : Certifications ISO 50001, recours aux énergies renouvelables, et objectif de neutralité carbone d’ici 2030.

- Optimisation énergétique : Refroidissement innovant, gestion automatisée de la consommation et amélioration continue des performances énergétiques.

- Économie circulaire : Recyclage des équipements, valorisation de la chaleur fatale et allongement du cycle de vie des infrastructures.

- Transparence environnementale : Publication de rapports de durabilité, traçabilité des consommations et engagement des acteurs à améliorer leur empreinte carbone.

Ces initiatives marquent une mutation profonde du secteur, où performance et responsabilité environnementale doivent désormais aller de pair

L’avenir des centres de données repose sur une innovation technologique durable, conciliant excellence opérationnelle et impact écologique réduit.